Zur Behandlung von chronischen Rückenschmerzen wird zunächst die schmerzführende Struktur identifiziert. Hierzu dienen neben einer exakten Befragung und Untersuchung, einer Kernspintomographie (MRT) auch gezielte Einspritzungen. Diese führen bei positivem Ansprechen zu einer vorübergehenden Schmerzbefreiung oder Linderung. Um eine anhaltende Wirkung zu erzielen, empfehlen sich im nächsten Schritt minimal-invasive Wirbelsäulen-Eingriffe.

Falls die genannten Maßnahmen nicht mehr ausreichen, kann in einer offenen Wirbelsäulen – OP das betroffene Segment verblockt werden.

Weitere Indikationen für einen offenen Wirbelsäulen-Eingriff sind

der akute Bandscheibenvorfall mit Lähmungserscheinungen oder Blasen-/Darm-Funktionsstörungen,

die chronische therapieresistente Spinalkanalstenose (Engstelle im Wirbelkanal),

sowie ein osteoporotischer Wirbelkörperbruch.

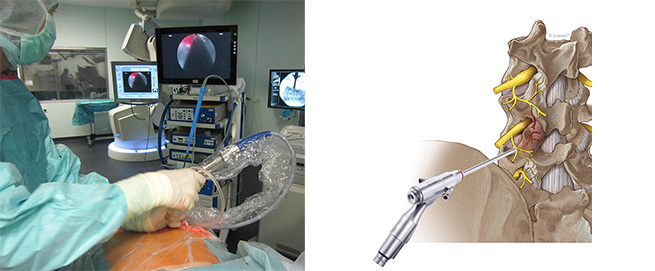

Die offenen Wirbelsäulen-Eingriffe werden in der Regel mit dem Operationsmikroskop über einen Mini-Hautschnitt ausgeführt.

Folgende Eingriffe führen wir in unserer Praxis durch: